レポート

REPORT Vol.020

2017/03/12

元黒人居住区「ソウェト」で感じた、過去の痛みとつながる未来【ピースボートの旅ブログ】

ピースボート第93回クルーズは、南半球を船でめぐる世界一周の旅。本シリーズ「ピースボートの旅ブログ」では、仲間とともに船上生活や寄港地トリップを楽しんでいる真っ最中のパッセンジャーが、世界に飛び込み、自分の目で見て、こころで感じたあれこれを綴ります。

今回ブログを書いてくれたのは、なってぃこと草野夏希さんです。

なってぃは、小学校の先生志望の22歳。オーストラリアへの語学留学で、ホームステイ先の家族のあり方から「それまで知らなかった幸せのかたち」を知りました。将来、子ども達が自分なりの幸せを見つけられるように導ける先生になるために、価値観や視野をもっと広げたい!とピースボートに乗船しています。そんななってぃが、南アフリカ共和国の旧黒人居住区ソウェトで感じたこととは?

元黒人居住区「ソウェト」で感じた、過去の痛みとつながる未来

現在航海中のピースボート第93回クルーズで、わたしは南アフリカ最大のタウンシップ(元黒人居住区)「ソウェト」を訪れるオーバーランドツアーに参加しました。ソウェトとは、20世紀最大の差別制度と呼ばれるアパルトヘイト(人種隔離政策)の時代につくられたタウンシップのひとつ。このツアーは以下のような日程で進みました。

マプトからケープタウンの間、船を離脱

【初 日】マプトから空路でヨハネスブルクへ。AYE(アフリカン・ユース・アンサンブル)と交流後、各ホームステイ先へ。

【2日目】終日ホームステイ先で過ごす。

【3日目】集合後、レジナムンディ教会、ネルソン・マンデラの生家、ビクター・マトム写真教室を訪問。

【4日目】クリップタウン散策。空路にてケープタウンへ。

【5日目】バスにて本船合流。

今回は、たくさんの経験の中で、ソウェトで子どもたちに音楽を通して教育活動を行う団体AYE(アフリカン・ユース・アンサンブル)と、ソウェト出身で写真家のビクター・マトムさんの写真教室に絞って紹介したいと思います。

通過できる入り口さえ差別されていた。歴史の傷跡に出会う

ツアー初日、私たちはまずアパルトヘイト博物館を訪れました。博物館の入り口で待っていたのは、当時実際に使われていた標識。「白人専用」の入り口に入ると、当時の白人の生活がうかがえるような写真が展示されています。

一方で「黒人専用」の入り口に入ると、当時黒人だけに携帯が義務付けられていた顔写真つきのパスの写真が並べられています。

住むところも、通過できる入り口ですらも、何もかもが差別されていた時代。私はその時代に生きることはなかったけれど、当時の差別の酷さを改めてリアルに感じる、旅の始まり方でした。

「平和とは、服従することだと思っていた」

AYE(アフリカン・ユース・アンサンブル)は、音楽を通じて子どもたちに夢と希望を与えることを使命とし、活動する団体。ソウェトに住む子どもたちは無償で参加できます。ピースボートは定期的にAYEを訪れ楽器を寄付しており、今回、私たち93回クルーズからも無事届けることができました。

AYE創始者のコロワネ・マントゥさんは、「幼いころ、平和とは服従することだと思っていた」と語ってくれました。しかしそれでは幸せになれないことに気づき、まずは個人の平和が一番大切だと考えるように。現在子どもたちに平和について教える時は、自分自身が平和な心を持つことを伝えているそうです。

60代のコロワネさん(写真左)は、生まれてから壮年期を迎えるまで、アパルトヘイト時代を生き抜いた。

ソウェトで暮らすホストファミリーと過ごして感じたこと

2日目は、ソウェトにあるAYEメンバーたちの家に数人ずつに分かれてホームステイをしました。私は7歳のカーニャという女の子の家で、別の参加者の方と2人でホームステイをすることに。家族はおじいちゃんとおばあちゃん、お母さんとカーニャに5歳の妹。お父さんは出稼ぎに行っていてあまり家にはいないそう。ソウェトでは当たり前のことなのだとか。

ホームステイの間、南アフリカの伝統料理をたくさんふるまってくれました。

ソウェトではほとんどの人がカトリック教徒で、私のファミリーももちろんカトリック。そのため、1日一緒に過ごした日は朝の9時から2時間半、教会で歌ってお祈りしての繰り返しでした。

午後は親戚や友達の家を回り、いろんな人との交流の場をつくってくれます。総勢10名ほどの人に会うことができ、ウェルカムな雰囲気を感じました。

しかし、お別れの際にホストマザーが、「みんなが歓迎してくれたのはあなたが来ることを知っていたから。いきなり行っても歓迎されることは少ない。なぜなら私たちは南アフリカ人であなたは日本人だからよ。」とひとこと。終始にこやかに過ごしたけれど、アパルトヘイト博物館で撮った写真を見せたときだけ、明らかに表情がくもって、スマホを返されてしまいました。

ソウェトには過去、白人や有色人種によって差別され続けていた歴史があるということを忘れてはいけないと思った瞬間でした。

写真家ビクター・マトムさんと考える平和

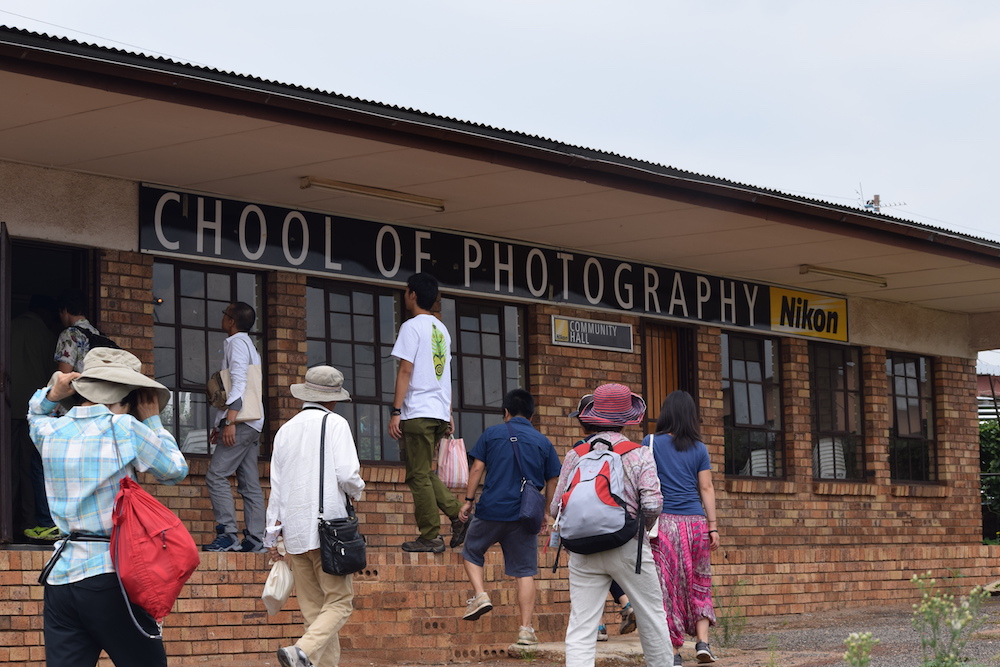

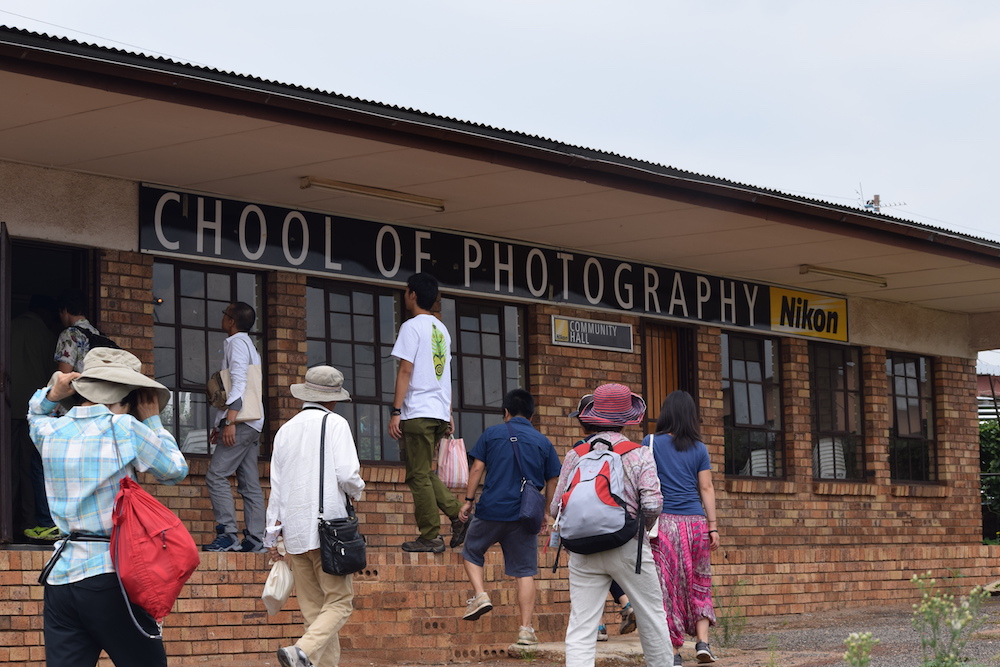

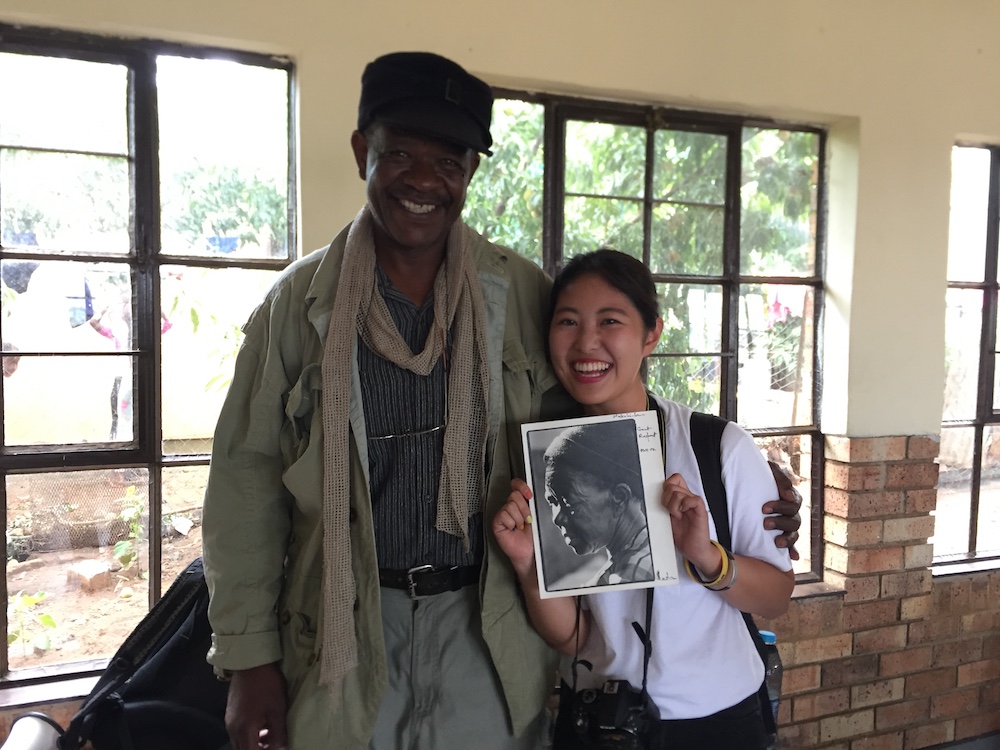

3日目は、ソウェト出身・在住で、世界で活躍する写真家ビクター・マトムさんの写真教室を訪れました。

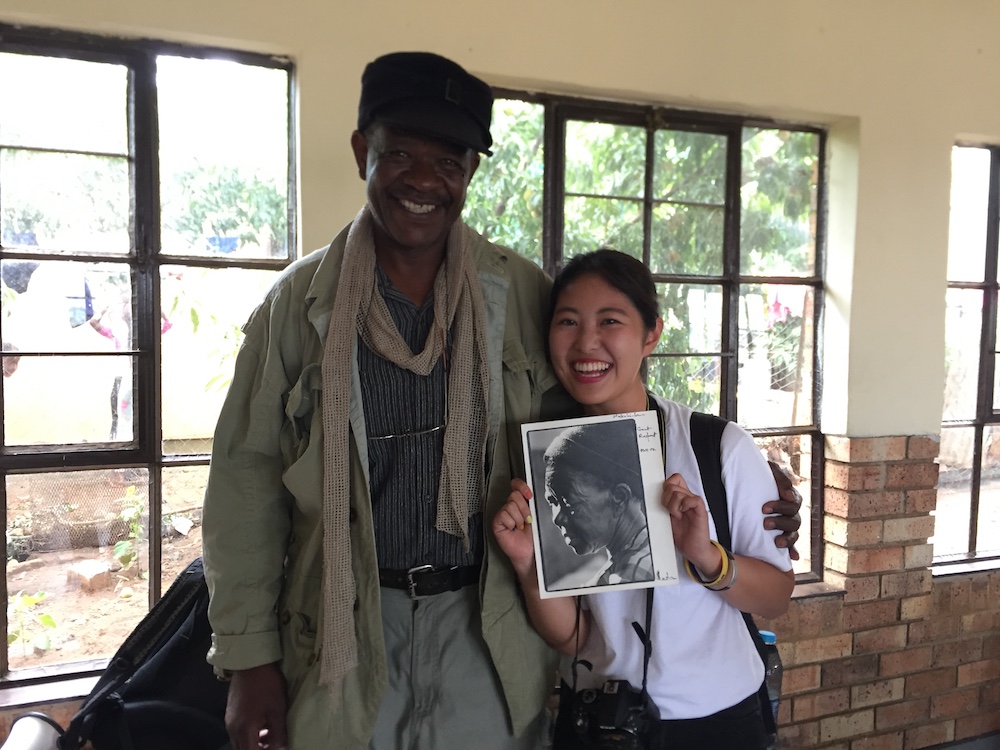

ビクターさんが使っているカメラは1940年代のNikon。私が驚いたのは、下の写真からもわかるように持ち物や服装が決して華美でないこと。アパルトヘイト時代から貴重な写真を多く収め、多数の国から注目を集める人物と聞いて私は、素晴らしい身なりで最新の道具を使っているのだろうと思い込んでいたからです。

体は大柄で、初めて会う私たちにも笑顔で一人一人に握手をしてくれ、当時の辛い話をする時ですら笑顔を絶やさない、本当に温厚な方でした。

ビクターさんは今も右耳が聞こえません。アパルトヘイト時代にカメラを構えていた際、白人警察に銃の先で殴られて聞こえなくなったのです。

それでも「白人を憎んでいるのでは決してなく、アパルトヘイトという政策を憎んでいる」と話すビクターさん。ビクターさんにとって幸せとはと質問すると、「Peace in everything」と即答されました。アパルトヘイト時代とその後の時代、両方を生きたビクターさんの口から聞く言葉の数々に、私はいろんな感情が湧き上がって涙してしまいました。

ビクターさんの写真教室にはたくさんのソウェトの子どもたちが無料で通っています。ピースボートはここでも訪れる際にはカメラを寄付しています。私たち93回クルーズも日本で集めたカメラやフィルムを寄付しました。

子どもたちは支援物資を渡すと、我先にと奪い合っていました。その凄まじいほどのエネルギーが、これからの南アフリカを素晴らしい国にしていくのであれば、大きな力になることは間違いないと感じました。

今もある格差を実感した瞬間

最終日はソウェト内のクリップタウンという地域を散策。電気は盗電、屋根は最低限のトタン屋根、当時の黒人専用と書かれた店も多い、ここクリップタウン。

「NATIVE SHOP」は「黒人専用の店」という意味

私たちがホームステイした地域も、トイレやお風呂がなかったり1日1食の家庭が多かったりしたけれど、そこと比較しても圧倒的な違いが目に見えてわかりました。

旅の終わりに

私たちがツアー最終日に船に合流したとき、周りはきれいな港町でした。白人もたくさん見かけ、周りにいた人たちは「意外ときれい」「日本と変わらない」と言っていました。

でも、同じ国内のソウェトでは、白人を1日に4人見ることができたらラッキーだと言われ、ある参加者のステイ先では1日1食で生活をやりくりしていました。

アパルトヘイトが廃止されて約20年。数百年続いた負の歴史がたったの20年で解決されるはずはなく、生活水準にも明らかにその影響は残り続けています。もしかすると人々の心のどこかにまだ根付いているのかもしれません。

このような負の歴史は二度と繰り返さぬよう語り継がれなければならないと思います。でも、今の子どもたちにアパルトヘイトについて話すと、「そんなこと本当にあったのか」と笑う子どもも多いのだそう。これは大きな問題だとソウェトで出会った大人たちは口をそろえて言っていました。

私はこのツアーに参加して、はかりしれない「痛み」を知り、「未来」につなぐエネルギーを感じました。AYE創始者のコロワネさん、写真家のビクターさん、どちらに聞いても個人の心の在り方を平和への大きな鍵としています。自分自身に平和な心を持ち、敬意に基づくこと。

このツアーでは南アフリカやソウェトの過去と現在について知識を得ることができましたが、その間、わたしは自分自身にいろんなことを問いかけ続けていました。私の心は小さなことを気にかけすぎていないだろうか、敬意をもって人を受け入れることができているだろうか。私もあの子たちと同じ、これからの世代をつくる一人。生きる環境が違っても、私は私の置かれた環境で平和な心を持ち続けたいと思います。

(取材・写真・文/草野夏希 編集/浅倉彩)