ピースボート第93回クルーズは、南半球を船でめぐった世界一周の旅。本シリーズ「ピースボートの旅ブログ」では、仲間とともに船上生活や寄港地トリップを楽しんだパッセンジャーが、世界に飛び込み、自分の目で見て、こころで感じたあれこれを綴ります。

今回ブログを書いてくれたのは、えびちゃんこと高木優華さん。高校卒業後すぐにピースボート乗船を目指し始め、ポスター貼りのボランティアで乗船費を全額ためて夢を実現しました。なぜピースボートだったのか?一番の目的は、寄港地で世界の現実に目を向けることでした。

貧困や戦争に対して、できることなんてあるんだろうか?

私がピースボート第93回クルーズに乗りたい!と思った1番の理由は、発展途上国の貧困地区をこの目で見て、人々に会いたかったことです。

私は昔から、戦争や貧困で苦しんだ人の話を聞いたり、映像を見たりすることが辛かったです。それは、たまたまこの時代の日本に生まれたというだけで、いい暮らしができているという状況に罪悪感を感じるからだと思います。戦争や貧困の情報に触れると苦しくて、生きている以上は何かしなきゃいけない、という義務感も感じていました。

でも、実際は何もできていない自分がいました。「平和」って口で言うのは簡単だけど、何もやっていない。語るときは熱く語っても、終わったら飲んで楽しんでいるだけだったり。(もちろん自分自身にも、楽しむときは楽しまないと人生もったいないという気持ちもあります。)

また、勉強すればするほど、戦争や貧困のない世界なんて無理ではないかと思いました。

たとえば、貧困で苦しむ人たちに支援金をあげると、逆に働く意欲がなくなってしまうという話を聞いたことがあります。

それに、どうせみんな自分の国が大切だから、自分の国が有利になるようにしたがるし、かといって自分の国が不利になってでも他の国を優先すると、自分の身の周りの人が苦しんだりすることになるように思います。

仮にこちらが攻撃しなかったとしても他から攻撃されるかもしれないし、それを防ごうと思ったら、ある程度自分の国を強いことをアピールしなきゃいけない。そうするとまた警戒されて国際関係が悪くなる。

地域や国の区分けがなければ、そんなこと起こらないかもしれないけど、そうはならない。世界中のみんながマザーテレサみたいな人だったらいいけど、そうではない。誰かを助けようとすると、違う誰かが苦しんだり、我慢をしなければいけなくなるかもしれない。

そもそも、私1人の力では人類の全部を救うことも支援することもできない。でも、放置する自分ではいたくない。じゃあ一体、何から行動していけばいいのだろうか。

焦って、満たされなくて、モヤモヤしていました。

アフリカ3カ国での実体験

そんなモヤモヤを抱えたまま、わたしはアフリカの3箇所の寄港地で、現地で貧困を学ぶオプショナルツアーに参加しました。

ひとつめは、マダガスカルのエホアラ。

事前に最貧国だと聞いていたので、「一体どんな街並みで、どんな人がいるんだろう?」と思っていました。

訪れた児童擁護施設「SOSこどもの村」では、子ども達とサッカーやダンスで交流しました。

ここには、お母さんと呼ばれる女性と7、8人の子どもたちが家族として生活する家が10〜20棟ほどあります。敷地内には学校や、無料で診療してもらえる病院もあり、整い過ぎている環境に驚きました。

これらは、フランスを中心とした先進国の国々の援助によって成り立っており、その中には日本もあります。

交流では、カメラや携帯電話、折り紙やシャボン玉を興味津々に見つめ、無邪気な笑顔で遊ぶ子ども達を見ることができ、こちらまで嬉しい気分になりました。

ふたつめは、モザンビーク(マプト)での、民族ダンス体験ツアー。

マファララ地区と呼ばれるエリアを訪問し、私の中で一番印象的で、心に強く残った体験ができました。

船を降りてツアーバスに乗り込むと、すぐに街があります。道にはお祭りのときのようにたくさんの出店が並び、人も多い。立派なビルが立ち並んで、栄えている様子です。マファララ地区は、そこからバスで2、30分走ったところにあります。

マファララ地区につくと、街並みがガラリと変わりました。人1人通るのが精一杯の細い道が入り組んでいて、地元のツアーガイドさんが「迷路」と表現していたとおり。

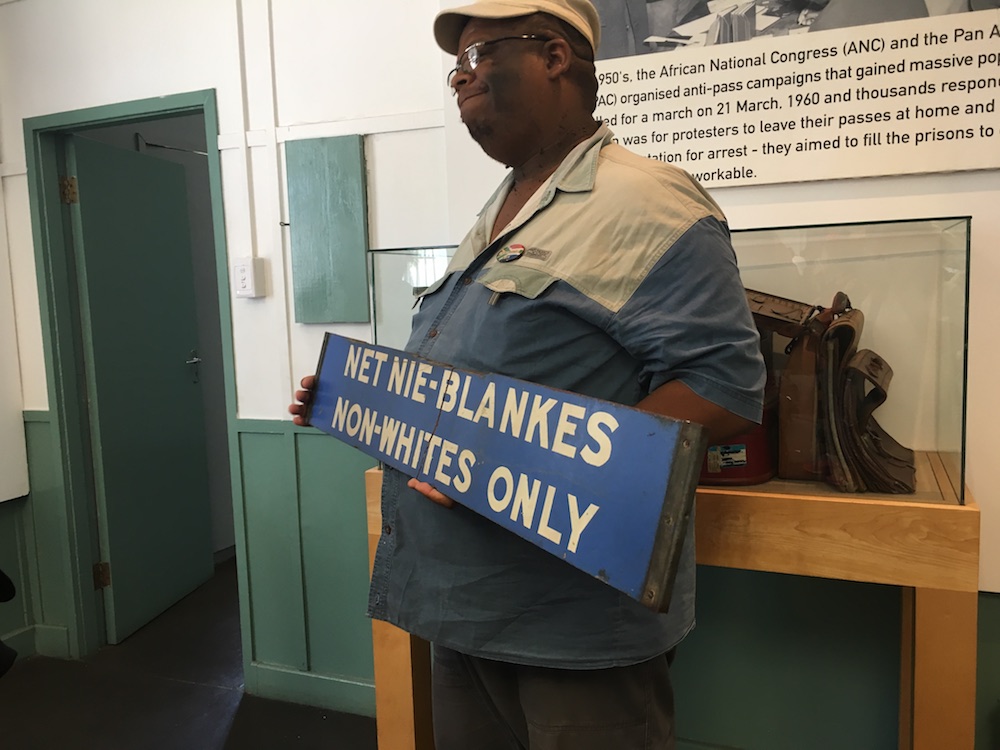

ガイドさんによると、マファララ地区ができた背景には、黒人差別が合法とされていた歴史が大きく関わっているそうです。黒人は生活を制限され、ひどい扱いを受けていました。

街並みが変わったのは、白人の住むエリアと、黒人が住むエリアが1本の道で隔てられていたからなのです。黒人は、何があっても白人が住むエリアに入ってはならず、入れば違法となり、裁かれていました。そのため、黒人はまともな教育や医療を受けられなかったそうです。

そんな黒人居住区マファララで人々はどんな暮らしをしていたか、どんな人が生まれたかなど、ガイドさんは包み隠さず話してくれました。その後、マファララで初めてできた小学校で子供たちと交流し、念願のトゥフダマファララという女性ダンスチームとダンスを楽しみました。

このツアーでは、建物を見ながら、そこに刻まれたマファララ地区の歴史を知ることができました。また、ダンス交流では、どの人も生き生きと踊っていて、力を貰いました。そして、自分と同世代である地元の大学生がNGO団体を立ち上げ、マファララ地区のことを知ってもらうためにツアーガイドをしているということを知り、感銘を受けました。

みっつめは、南アフリカ共和国(ケープタウン)で訪れた元黒人居住区のランガ地区。

モザンビークと同じ黒人差別政策(アパルトヘイト)の歴史については、事前に船の上で学んでいました。知識として学ぶだけではなく、実際にその場所を訪れることがツアーの目的です。

訪れた元黒人居住区のランガ地区には、モザンビークのマファララ地区と同じようなスラム街が続いていました。そこでは、当時の黒人たちが受けたとされる理不尽な裁判の劇を見ました。白人の裁判官が終始大きな声を張り上げ、被告人である黒人は脅されていました。言葉はわかりませんでしたが、迫力や怖さは伝わってきました。

その後、私たちはウォーターフロントと呼ばれる地区に行きました。とても綺麗な西洋風のお店が立ち並び、巨大ショッピングセンターがある場所です。あまりに大きな格差に、モザンビークよりもさらに驚きました。

アフリカでのスタディツアーを終えて

アフリカ3カ国では、現地の子供たちと遊ぶことができ、女性たちにダンスを教えてもらって楽しかったです。また、実際にその土地に訪れ現地のリアルな様子を知ることができ、勉強になりました。

どのツアーもとても満足できる内容だったのですが、私は何か物足りないような気持ちになり、参加前のモヤモヤは残ったままでした。

「わたしは、一体何をすればいいんだろう?」

この問いへの答えを教えて欲しくてピースボートに乗り、交流ツアーに参加しても見つからなかったモヤモヤです。

発展途上国の人たちは「かわいそう」なのか?

モヤモヤを解消したい。ツアーで見聞きしたことを、自分のものにしたい。そう考えた私は、出会った人々の立場に立って考えてみることにしました。

そうして気づいたのは、私だったら、自分よりもはるかに裕福な暮らしをしている人たちに、まるで見せ物みたいに自分たちの暮らしを見せたくない、ということでした。

でも彼らは、嫌そうな反応を全く見せません。むしろ堂々としていたし、街を歩く人も、笑顔で迎えてくれた人が大半でした。

一体、何故だろう?

そう思いながらマファララ地区でのダンスワークショップを船内で報告するイベントの打ち合わせをしていました。そこで、ピースボートスタッフの市塚藍子さんが「こんな風に自分が暮らす村を公開しているのは、自分たちに自信を持っているからだと思う」と話していました。

私は、「なるほど、そうかもしれない」と思いました。

先進国で生まれ育った私は、発展途上国に住む人々のことを「かわいそう」と、不幸であるかのように思っていました。

勝手にそう考えている時点で、彼らのことを「上から」見ているのでは、と気づいたのです。

彼らは、決して不幸な人間ではありません。

自分や自分たちの民族、自分の信じる神だったり、自分が信じる夢に向けて生き生きと生きている。

そんな風に、思いました。

そして、これは彼らと比べて私たち日本人に欠けているところではないか、と。そう考えたら、彼らはむしろ、自分たちの手で幸せをつくり出していて、幸せなのではと思ったのです。

上から目線ではなく、友達目線でつながること

私は、彼らから大切なことを教わったことに気づきました。そうしたら、自然と彼らに何かしたくなりました。

この思いは、もともと感じていた義務とは違った、もっと何か暖かいものです。家族や友達の間で感じるものに近しいように感じます。

そう思った時、クルーズの始めの頃にピースボートスタッフの篠原雅彦さんから聞いたことが頭をよぎりました。

彼は「(発展途上国の貧困に目を向けたときに)では、自分の身の周りの人は、いつも笑顔でいられているのだろうか、と考えた」と話していました。

私は、世界の社会問題を考える前に、自分の身の回りのことを考えていなかったことに気づきました。

視野を広げて物事を考えることも大切だけど、視野を縮めて身近な人たちのことを考えることも大切だと思ったのです。

対極的な2つのバランスをとることはとても難しいことだと思いますが、今後どちらもしていける人間になりたいと思いました。

まずは今自分のまわりにいる人、そして、今回の旅で出会った人びと、自分が身近に感じた人たちのために行動しよう。家族ではないけれど、寄港地で出会った大切に思えた人に、援助とか支援とかじゃなくて、友達として手助け、お手伝いをするということ。それが、等身大で実現できることなのだと思ったのです。

実際に会ったり話を聞いているからこそ、喜んだ顔の表情とかも想像できる手助け。

まだまだ先は長いけれど、世界の社会問題を放置しない自分でいるための取り組みを、どこから始めるかを考える、スタート地点を見つけたような気がしています。

(取材・写真・文/高木優華 編集/浅倉彩)